О книге

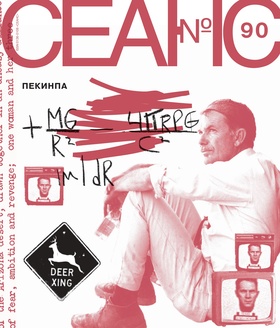

Первые слова "Дикой банды": "Если кто шевельнется — прибейте!". В 1969 году этот вестерн вознес Сэма Пекинпа на режиссерский олимп. Он пришел в кинозалы, чтобы взять на прицел каждого из нас. В этом году мы отмечаем столетие Пекинпа. Может показаться, что Кровавый Сэм, как его прозвала прогрессивная критика еще в начале 1970-х, гость из далекого прошлого. Для нашего времени он фигура маргинальная, чуть ли не пария где-то на задворках кинематографической ойкумены. Плоховато состарился. Брутальный сексист. Пьющий параноик. Архаичный диктатор на съемочной площадке. Не пора ли ему с парохода современности? Но ведь так было всегда. Пекинпа и для 1970-х был слишком старомоден, слишком непримирим, слишком из XIX века (да, конечно, американского XIX века, но все-таки). Он был отщепенцем, застрявшим между студийным кино 1950-х и беби-бумерами Нового Голливуда. Он и снимал о героях, безнадежно выпавших из прогрессивного времени. Та же "Дикая банда" — это ведь история про аутсайдеров, не заметивших, как кончился Дикий Запад. Острое переживание собственной неуместности стало для Пекинпа топливом. На нем он стремительно мчался к финалу своей короткой карьеры. Как его герои мчали к мексиканской границе. Пекинпа питал истеричный спор со временем и публикой, его взвинчивали бесконечные конфликты с продюсерами, которые решались по правилам фронтира. Где-то он шел войной один против всех, где-то бежал, прихватив с собой негативы. Дикий Запад — это ведь его корни, это его ностальгия. Он усваивал правила жизни на дедовском ранчо, верхом на коне, с винтовкой в руках охотясь в калифорнийских горах. От этой ностальгии недалеко было скакать до фрустрации и горечи. Там он и обосновался.

1970-е не стеснялись своей завороженности насилием. Но никто на киноэкране не предъявлял эту порочную одержимость прямее и простодушнее, чем Пекинпа. Никто не ставил перед зрителем зеркало столь безжалостно — так что оставалось только нажать на курок, выстрелив в отражение. Его считали проповедником насилия, жестокостью его героев упивались, обвиняя Пекинпа во всех смертных грехах. А он лишь черпал вдохновение по нашу сторону экрана, в зрительном зале, обнаруживая лицемерие — лучший клей для общества. Хотели насилия? Получайте. Сегодня, когда во всем принято видеть пресловутую "неоднозначность", разговор о Пекинпа важен как никогда. Его монтаж — как истинная поэзия — счищает с губительных тем жир оговорок, предъявляя в первозданной простоте смерть и жизнь, власть и подчинение, любовь и предательство, страх и страсть, мужчину и женщину. Говоря о его фильмах, неизбежно начинаешь размышлять о цинизме и самоцензуре здесь и сейчас, о бессилии художника донести послание до адресата. Для человеческих грехов и преступлений кино — слишком ненадежный рассказчик. Но Пекинпа до самой своей смерти старался дать камере шанс. Да, он бесстрашно терпел поражение. И, кажется, знал: нет вещи более киногеничной, чем фиаско.

Похожие книги

-

О хождении во льдах

637 ₽

есть в наличии

-

Выцветание красного: бывший враг времён холодной во…

986 ₽

есть в наличии

-

Что такое фильм?

525 ₽

есть в наличии

-

Десятая муза. Кинематограф как новая форма искусств…

636 ₽

есть в наличии

-

Бодров

2871 ₽

есть в наличии

-

Реаниматор культового кино

684 ₽

есть в наличии